チェロを練習し始めて最初に行うのが、チェロの持ち方、構え方の練習です。

チェロの各部位の名称やその役割について理解して持ち方、構え方を練習できるよう、

各部位の名称、役割についてまとめました。

チェロの各部位の説明

チェロは、チェロ本体に貼られた弦を右手で持った弓で振動させて音を出し、

チェロ本体の大きなボディで音を増幅させることで音を響かせる楽器です。

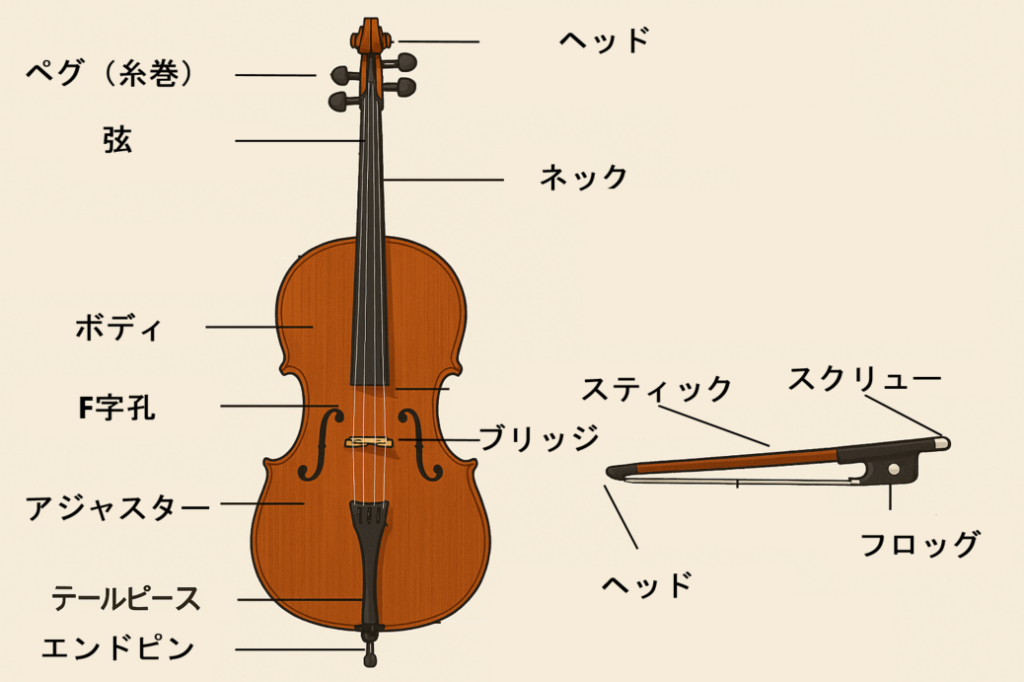

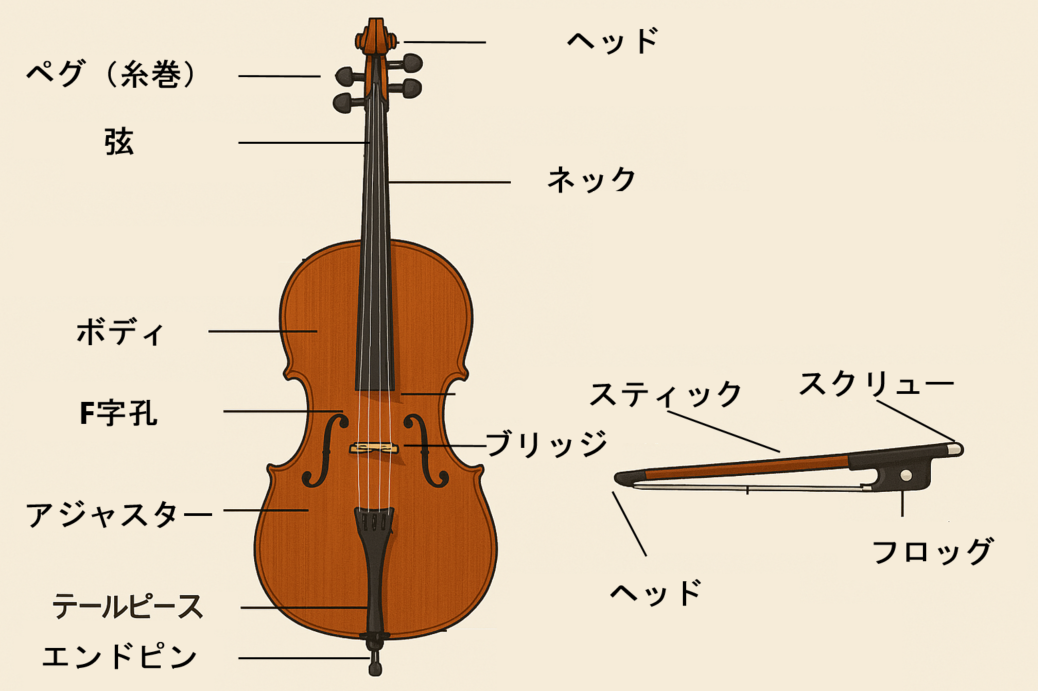

以下にチェロの各部位の名称画像形式でまとめました。

チェロ本体(画像左側)の構造

チェロ本体(画像左側)各部位の名称とその役割についてまとめました。

| パーツ名 | 解説 |

|---|---|

| ヘッド | ペグ(糸巻き)が取り付けられている最上部の飾り部分。 |

| ペグ(糸巻) | 弦を巻き取って、音程(チューニング)を大まかに調整する部分。 |

| 弦 | 弓や指で弾くことで音を出す。 通常4本あり、それぞれ違う音程。 |

| ネック | 左手で押さえて音程を変える細長い部分。 |

| ボディ | チェロの共鳴箱。音を響かせる木製の大きな胴体。 |

| F字孔(F字開口) | 音が外に響くように設けられた穴。fの形をしている。 |

| ブリッジ(=駒) | 弦の振動をボディに伝えるアーチ型の木の部品。 |

| アジャスター | 弦の音程を細かく調整する小さなネジ。 |

| テールピース | 弦の下側を固定するパーツ。 |

| エンドピン | チェロを床に立てるための支柱。長さを調整できる。 |

弓(画像右側)の構造

弓(画像右側)各部位の名称とその役割についてまとめました。

| パーツ名 | 解説 |

|---|---|

| スティック | 弓の本体部分。木やカーボンでできている。 |

| スクリュー | 馬毛の張り具合を調整するネジ。 |

| フロッグ | 弓を持つ部分。手で握る黒い部分。 |

| ヘッド | 弓の先端部分。馬毛の固定とバランスに関わる。 |

まとめ

いかがだったでしょうか、

レッスンや動画でチェロの練習をしている際に出てきたわからないワードについて

学ぶ機会になったならうれしいです。

また、これからチェロレッスンを始める方でも、レッスンを受ける前に何かできることがないか

悩んでいる方がいれば参考になったのではないかと思っています。

コメント