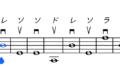

本稿では音をつなげて出しながら、弦を移動する練習を行っていきます。

楽譜の各項目の解説

音符間をつなぐ記号はスラーと呼ばれる記号です。

スラーは、楽譜上で複数の音符を「なめらかに、切らずに演奏する」ことを指示します。

半音符記号です。

1小節の半分の長さを弾くことを意味します。

本楽譜ではメトロノームでテンポ60に設定して鳴らした時に、

2音分の長さを同じ音階で弾くことを表現しています。

チェロでスラーの演奏をする際のポイント

楽譜を冒頭から確認していくと、

①ダウンボウでドソを弾く

②アップボウでドソを弾く

③ダウンボウでソレを弾く …

となっています。

つまり、チェロ(やその他弦楽器)ではスラーは1方向に弓を動かしながら弦を移動して演奏します。

弓を返す(アップボウ→ダウンボウ、ダウンボウ→アップボウ等、弓を動かす方向を変化させる)と、

返すタイミングで一瞬、音が切れてしまいます。

スラーは弓を返さないことで、滑らかな音を表現します。

そのため、本稿のスラーの練習の目標は、1方向に弓を動かしながら、滑らかに弦の移動を行うことになります。

練習の手順

楽譜では、

1段目:スラーの中で高音側の弦へ移動

2段目:スラーの中で低音側の弦へ移動

の練習を行う形となっています。

- まず、弦の移動のイメージをつけます。

メトロノームは使わずに、楽譜通りの順番に音を出していきましょう。

スラーは弦を弾きながら、右手の位置を移動させて滑らかに弦を移動する形で演奏します。

最終的には滑らかに弾けるように練習していきますが、

最初は弦を移動する箇所は音が止まってもよいので、弾きだしからきれいな音で演奏できる

ようにフォームを確認しながら練習しましょう。 - メトロノームを使って音のなりはじめと弾き始めが一致するように練習していきます。

この段階では、各音の弾き終わりは楽譜通りでなくても大丈夫です。 - 音のなりはじめを合わせられるようになってきたら、

楽譜通りに弾けるように少しずつ練習していきましょう。

練習時の注意点

- 弦の移動を行う際、弓の中で弦に触れている位置が変化します。

ボーイングでは可能な限り弓を広く使いますが、スラーの際は多少ゆとりを持たせて弾くようにしましょう。 - 弦の移動の後、正しいフォームで演奏ができているか注意しながら進めましょう。

特に、弓毛が全面で弦に接しているか、

弦に対して直角に弓を弾けているか、確認してみましょう。 - 弓を返すタイミング、スラーの音を変化させる(2音目の音が鳴り始める)タイミングが、

メトロノームの音と合うように練習しましょう。 - 楽譜ではテンポを60に設定していますが、他のテンポでも弾けるようになるとよいです。

最後に

スラーは、基本のボーイングの練習であると同時に、

音楽の中での表現の幅を広げるために必要な技法になってきます。

また、半音符が出てきたことで、少しずつ、音を鳴らし始めるタイミング、弓を返すタイミング等、

リズム感が要求されるようになってきます。

今後、リズム感やフォームの正確さがますます要求されるようになるので、

本稿の内容をしっかり練習してから進めるとよいでしょう。

コメント